mardi, 01 août 2023

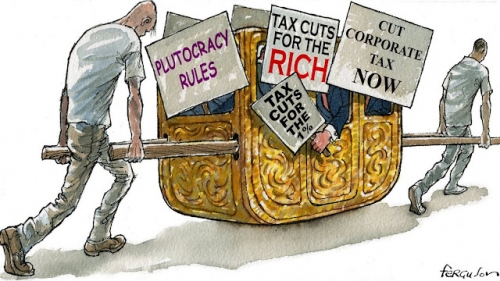

La dictature de la ploutocratie financière

La dictature de la ploutocratie financière

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/la-dictadura-de-la-plutocracia-financiera/

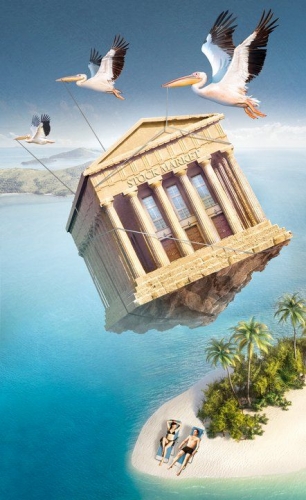

Grâce aux processus de supranationalisation et à l'ordre du discours dominant, les peuples eux-mêmes sont de plus en plus convaincus que les décisions fondamentales ne dépendent pas de leur volonté souveraine, mais des marchés et des bourses, des "liens extérieurs" et des sources supérieures s'inscrivant dans un sens transnational. C'est cette réalité que les peuples, c'est-à-dire ceux d'en bas, "doivent" simplement seconder électoralement, en votant toujours et seulement comme l'exige la rationalité supérieure du marché et de ses agents.

"Les marchés apprendront aux Italiens à voter comme il faut", affirmait solennellement, en 2018, le commissaire européen à la programmation financière et au budget, Günther Oettinger, condensant en une phrase le sens de la "démocratie compatible avec le marché". Et, en termes convergents, l'eurotechnocrate Jean-Claude Juncker avait catégoriquement affirmé qu'"il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens" ("Le Figaro", 29.1.2015). Des thèses comme celles qui viennent d'être évoquées, concernant une séparation prétendument nécessaire entre la représentation populaire et la sphère de la décision politique, auraient été considérées jusqu'à récemment comme des attaques réactionnaires, autoritaires et inadmissibles contre la démocratie. Avec la "bifurcation" de 1989, en revanche, elles sont devenues hégémoniques dans l'ordre du logos dominant : à tel point que quiconque ose les contester de quelque manière que ce soit est répudié comme "populiste" et "souverainiste".

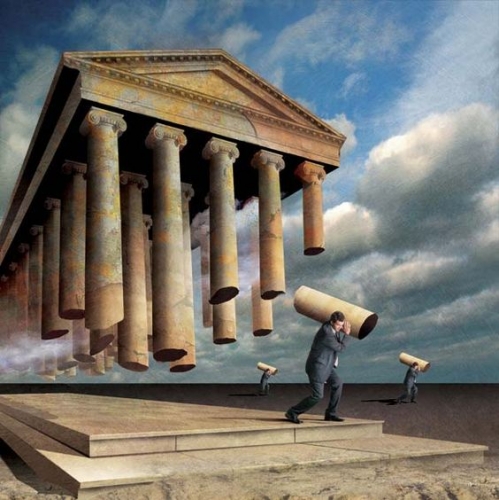

La droite et la gauche néolibérales appliquent chacune aujourd'hui les mêmes recettes économiques et sociales. Et ces dernières ne sont plus le fruit d'une négociation politique démocratique, puisque la souveraineté économique et monétaire des États-nations souverains a disparu. Les recettes sont donc imposées de manière autocratique par des institutions financières supranationales, qui ne sont pas légitimées démocratiquement (BCE, FMI, etc.). Et comme la droite bleue et la gauche fuchsia ne remettent pas en question les processus de dé-démocratisation et de supranationalisation de la prise de décision (qu'elles facilitent d'ailleurs le plus souvent), toutes deux finissent par légitimer la souveraineté de l'économie post-nationale et, avec elle, celle de la classe apatride de la ploutocratie néolibérale, qui se cache toujours derrière l'anonymat apparent d'entités "raisonnablement suprasensibles" telles que les marchés, les bourses ou la communauté internationale.

Déjà en 1990, Norberto Bobbio affirmait que "par gauche, nous entendons aujourd'hui la force qui est du côté de ceux qui sont en bas, et par droite la force qui est du côté de ceux qui sont en haut". Même alors, Bobbio décrivait en détail la nature du clivage dans le cadre du capitalisme dialectique moderne, dans lequel la gauche représentait les intérêts des dominés (ceux d'en bas) et la droite les intérêts des dominants (ceux d'en haut). Cependant, Bobbio n'a pas déchiffré l'obsolescence de ce schéma herméneutique dans le cadre du nouveau capitalisme absolu-totalitaire: dans son scénario, comme cela devrait être clair maintenant, la gauche, pas moins que la droite, représente la partie, les intérêts et la perspective de ceux qui sont au sommet.

Par conséquent, au-delà de la perfide dichotomie droite-gauche, il est impératif de re-souverainiser l'économie afin de rétablir la primauté de la décision souveraine et, enfin, d'établir la souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie en tant que κράτος du δῆμος. Car la souveraineté populaire coïncide avec une communauté maîtresse de son destin, donc capable de décider de manière autonome des questions clés de sa propre existence. La dichotomie entre le socialisme et la barbarie n'a pas cessé d'être valable : avec la novitas fondamentale, cependant, que tant la droite que la gauche se sont ouvertement rangées du côté de la barbarie. Par conséquent, un nouveau socialisme démocratique d'après la gauche doit être façonné.

Les intellectuels organiques au service du capital - le nouveau clergé post-moderne - et les politiques inféodés au pouvoir néo-libéral - droite bleue et gauche fuchsia - maintiennent les classes dominées, le Serviteur national-populaire, à l'intérieur de la caverne mondialisée du capital. Elles convainquent les dominés que c'est le seul système viable. Et ils les incitent à choisir entre des alternatives fictives, qui sont également basées sur l'hypothèse de la caverne néolibérale comme un destin inéluctable, sinon comme le meilleur des mondes possibles. Contre le nouvel ordre mental et la mappa mundi forgée par le clergé intellectuel à l'appui du pôle dominant, nous devons avoir le courage d'admettre que l'antithèse entre la droite et la gauche n'existe aujourd'hui que virtuellement, en tant que prothèse idéologique pour manipuler le consensus et le domestiquer dans un sens capitaliste, selon le dispositif typique de la "tolérance répressive" par lequel le citoyen du monde se voit offrir un choix "libre" d'adhérer aux besoins systémiques. En fait, le choix est inexistant dans la mesure où les deux options au sein desquelles il est appelé à s'exercer partagent, au fond, une identité commune: la droite et la gauche expriment de manière différente le même contenu dans l'ordre du turbo-capitalisme. Et c'est ainsi qu'elles provoquent l'exercice d'un choix manipulé, dans lequel les deux parties en présence, parfaitement interchangeables, alimentent l'idée de l'alternative possible, qui en réalité n'existe pas. Ainsi, l'alternance réelle entre la droite et la gauche garantit non pas l'alternative, mais son impossibilité.

C'est pourquoi, pour réaliser la "réorientation gestaltiste" qui nous permet de comprendre le présent et de nous orienter dans ses espaces par la pensée et l'action, il est nécessaire de dire adieu sans hésitation et sans remords à la dichotomie déjà usée et inutile entre la droite et la gauche. C'est pourquoi l'abandon de la dichotomie ne doit pas s'échouer dans les bas-fonds du désenchantement et de l'apaisement de toute passion politique pour le rajeunissement du monde: la passion durable de l'anticapitalisme et de la recherche opérationnelle d'arrière-pensées ennoblissantes doit au contraire se déterminer dans la tentative théorico-pratique de théoriser et d'opérer de nouveaux schémas et de nouvelles cartes, de nouvelles synthèses et de nouveaux fronts avec lesquels revivre le "rêve d'une chose" et le pathos anti-adaptatif alimenté par les désirs d'une liberté plus grande et meilleure. Pour paraphraser l'Adorno de Minima Moralia, la liberté ne s'exerce pas en choisissant entre une droite et une gauche parfaitement interchangeables et également alliées au statu quo. Elle s'exerce en rejetant, sans médiation possible, le choix manipulé et en proposant de véritables alternatives qui pensent et agissent autrement, au-delà de l'horizon aliéné du capital. Il faut refuser l'alternance, pour redonner vie à l'alternative.

19:19 Publié dans Actualité, Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, définition, ploutocratie, néolibéralisme, philosophie, diego fusaro, philosophie politique, théorie politique, gauchedroite, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 29 juillet 2023

Hegel, toutes voiles déployées

Hegel, toutes voiles déployées

Carlos X. Blanco

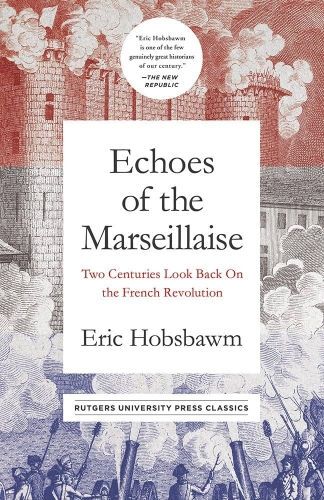

Préface de Ética y economía : Ensayos sobre Hegel de Diego Fusaro. Editorial Letras Inquietas (Cenicero, La Rioja, 2023). Édité par Carlos X. Blanco.

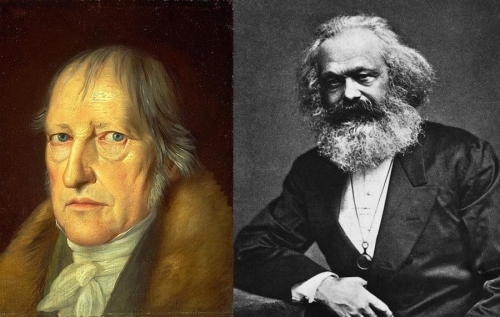

Hegel est aujourd'hui un objet de condamnation. Si l'on écoute les apôtres de la "société ouverte", il y aurait un démon philosophique à exorciser. À côté de Platon, et parmi les plus grands, il y a Hegel, le grand philosophe germanique de Stuttgart (1770-1831) : lui aussi est le monstre que les libéraux Karl Popper et George Soros auraient voulu transpercer, en le déversant sur le dépotoir d'un Marché-Monde totalitaire, aujourd'hui triomphant.

Totalitaire est le qualificatif donné à Hegel par ceux qui représentent aujourd'hui, en réalité, la quintessence du totalitarisme : les prédicateurs du mondialisme, c'est-à-dire du néolibéralisme, de la religion du marché, du monde sans frontières... Les dénigreurs de Hegel sont, en grand nombre, les véritables totalitaires d'aujourd'hui. Chacune de ces dénominations "globalitaires" - comme dirait Fusaro - rend parfaitement compte du totalitarisme réellement existant et actuel. Le terme "totalitaire" en vient à représenter l'idée d'un pouvoir global, sans fissures ni failles, qui étouffe ab initio toute plainte ou dissidence, qui annule la pluralité et élimine les espaces, les coins et les recoins de la libre vie privée.

Totalitaire est le qualificatif donné à Hegel par ceux qui représentent aujourd'hui, en réalité, la quintessence du totalitarisme : les prédicateurs du mondialisme, c'est-à-dire du néolibéralisme, de la religion du marché, du monde sans frontières... Les dénigreurs de Hegel sont, en grand nombre, les véritables totalitaires d'aujourd'hui. Chacune de ces dénominations "globalitaires" - comme dirait Fusaro - rend parfaitement compte du totalitarisme réellement existant et actuel. Le terme "totalitaire" en vient à représenter l'idée d'un pouvoir global, sans fissures ni failles, qui étouffe ab initio toute plainte ou dissidence, qui annule la pluralité et élimine les espaces, les coins et les recoins de la libre vie privée.

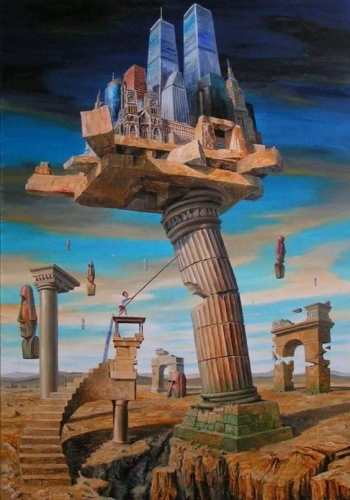

Les anathèmes poppériens et sorosiens sont lancés contre un État qu'ils comprennent comme un Léviathan totalitaire, une entité toute-puissante qui annule l'individu et le soumet. Mais le marché mondial, seigneur de la spéculation financière prédatrice, est, lui, bel et bien le nouveau Léviathan. Et il se trouve que l'éloge actuel de l'individu détaché de l'État cache l'étroite imbrication, la chaîne de fer de nature économique, qui lie son "libertarianisme" anti-hégélien dans une relation métallique et palpable avec le Marché mondial. C'est ce Marché mondial qu'ils ont projeté pour un 21ème siècle où "l'argent" n'aurait plus l'odeur des patries, et où les frontières - pour le Capital - n'existeraient pas. Il ne resterait aux peuples que le simulacre libertaire d'un dépassement de l'abolition des États. Les peuples deviendraient des serfs, sans législation protectrice, croyant bêtement que le capitalisme deviendrait - par sa propre dynamique - libertaire. Un capitalisme libertaire : quelle farce !

Mais ainsi, enterrant Hegel, le Seigneur deviendrait Seigneur Absolu, vendant de la fumée et de la camelote idéologique: car la fin des États signifierait l'avènement de la "gouvernance mondiale". Les entités mondialistes auto-légitimées - en commençant par l'ONU elle-même, et en terminant par le Forum de Davos, le FMI, la BM, etc. - agiraient comme de véritables Gouvernements planétaires qui, au plus tôt, mettraient tous les peuples de la Terre dans le même piège.

Il fallait en finir avec Platon et Hegel : c'est ce qu'ont décrété les néolibéraux Popper et Soros, idéologues de la "société ouverte". Bref, il était nécessaire, impératif, vital pour les seigneurs de l'argent de se débarrasser de la philosophie. Pourquoi ? Pour la simple raison que Platon et Hegel sont porteurs d'idées incompatibles avec le totalitarisme mercantile et néolibéral. Ils portent en eux le germe d'un possible sauvetage de l'Humanité bien comprise, c'est-à-dire comme un système de communautés organiques composées d'êtres rationnels et enracinés. Les deux géants du savoir philosophique, Platon et Hegel, nous enseignent (ainsi que leurs "fils" intellectuels respectifs, géants eux-mêmes, à savoir Aristote et Marx) ce qui est fondamental pour l'avènement de l'homme libre, c'est-à-dire la Communauté.

Qu'enseigne Hegel et que condamne le néolibéralisme ?

Premièrement. Hegel, ainsi que les autres géants et champions de la philosophie illibérale (toute vraie philosophie est illibérale) enseignent que l'homme est un animal communautaire (zoon politikon). Il n'est pas un atome isolé et discret. Ne perdons pas de temps à déguiser notre thèse, elle-même hégélienne : le courant dominant de la philosophie politique anglo-saxonne est un mensonge et une monstruosité. Le "loup-garou pour l'homme" (Hobbes) est un avant-goût de la jungle et de l'ère capitaliste sanglante: s'attaquer à son prochain, boire son sang, le violer, le voler et le réduire en esclavage... pour que la "richesse" puisse ensuite exister. Il n'est pas vrai que les vertus naissent des vices (Mandeville) ou des crimes les plus atroces. La tolérance lockienne a toujours été sélective, et son prétendu rejet de l'absolutisme impliquait la construction d'un absolutisme économique bourgeois plus subtil et plus écrasant. C'est alors que Hegel arrive et remet en question toutes ces balivernes libérales, y compris la "main invisible" d'Adam Smith. Fin connaisseur de l'économie politique anglaise, l'homme de Stuttgart nie la majeure. L'homme, comme le voyaient déjà les Grecs, est l'animal communautaire par excellence. L'humanité, c'est la vie rationnelle et l'épanouissement de l'esprit et de la vie éthique dans la communauté organique. Et le lien qui unit les individus, les rendant ontologiquement possibles, est un lien qui, dans la tradition chrétienne, peut être appelé amour. Il s'agit d'un lien éthique. La nature de l'homme est d'être communautaire. L'ontologie de l'être social a été découverte par cet "Aristote contemporain" qu'est Hegel. Dans le couple monogame et hétérosexuel lui-même, l'association organique - et non seulement ou surtout contractuelle - de deux personnes qui s'aiment, ce qui est spécifiquement humain transparaît déjà de manière aveuglante: le lien éthique-amoureux, le lien qui conduit naturellement à la procréation, un lien suprabiologique (parce que l'enfant implique l'éducation, l'affection et la culture) à partir duquel, dialectiquement, se déploient les institutions proprement humaines: la famille et la polis. Cet amour familial est l'antichambre éthique et logique de la cité.

La terrible "Open Society" que nous prépare le mensonge libéral et anglo-saxon n'est pas une société: c'est un agrégat d'atomes discrets et égoïstes (sans amour) qui réduisent leurs "engagements" envers l'autre, envers leurs semblables (en remplaçant les enfants par des animaux domestiques, les conjoints par des amants occasionnels, les identités réelles par des "assignations culturelles" et des "autodéterminations de genre"), et ainsi de suite. Mais l'engagement fondamental reste intact dans ce monde terriblement "ouvert" : celui du nouveau serviteur ab-solu (qui signifie "lâche", détaché) d'un Autre: le Seigneur, qui n'est plus un homme riche fumant le cigare et portant le chapeau, l'ancien patron manchestérien, mais bien plus, quelque chose de plus terrible et de plus englobant. Loin de la figure de l'homme d'affaires, prosopon du Capital, ou du masque humain incarnant un rapport social (c'est-à-dire, à proprement parler, le Capital), le Seigneur est un tyran global, planétaire, un maître anonyme qui opère selon la vieille devise: divide et impera. Le Serviteur d'aujourd'hui, en revanche, est divisé en atomes discrets, ne sait plus fonder de familles ou de poleis, et est aujourd'hui, en ce 21ème siècle occidental, plus faible que jamais.

Deuxièmement. Les néolibéraux et les mondialistes, furieusement anti-hégéliens, enseignent que l'État est ultimement mauvais. Ils ne reconnaissent jamais que l'État, avec ses cadres législatifs potentiellement protecteurs des peuples, peut devenir un rempart contre ce sauvage "Monde sans frontières". Ils n'admettent jamais qu'un État populaire défende la production indigène et la classe ouvrière indigène. Son cadre législatif et sa discipline interne, en se dotant de moyens coercitifs pour la défense du peuple, peuvent empêcher la société de plonger dans une biocénose incontrôlable, où les capitalistes prédateurs gouvernent la planète, les corps et les esprits des hommes, en ruinant les conquêtes sociales (santé, culture, éducation, qualité de l'emploi, réseaux d'assistance et de solidarité...). Ils accusent Platon et Hegel d'"étatisme", et ce concept, pour leur part, ils l'associent ténébreusement aux totalitarismes du 20ème siècle : Hitler et Staline. Les philosophes de la lignée dialectique, de Platon à Hegel et Marx, seraient les pères intellectuels de la statolâtrie, c'est-à-dire du culte d'un État divinisé qui écrase l'individu. Foutaise, pure foutaise.

Hegel, bien étudié, parle de lui-même. Son langage n'est pas toujours simple, mais une fois acquis, le Tout est compris, et dans le Tout la vérité devient manifeste. Hegel, en partant de la dialectique découverte par Platon et en prenant au sérieux la définition aristotélicienne de l'homme comme zoon politikon, dissipe la fumée atomistique de Popper et de Soros.L'émergence même d'un monde multipolaire, où le Sud se défait du colonialisme occidental, où les pays émergents redécouvrent le rôle des États comme véhicules du peuple et pour le peuple, sera la preuve que Hegel avait raison. La raison qui, en termes hégéliens, n'est rien d'autre que la cohérence. Elle n'est que le déploiement de l'Esprit qui devient supérieur sur la base de luttes émancipatrices, de conquêtes, de résistances, d'avancées objectives au milieu de mille revers conjoncturels. Le Hegel de Fusaro, c'est le Marx d'avant Marx, le communautarisme d'aujourd'hui dans le langage métaphysique du 19ème siècle, mais aussi l'éclat de la philosophie au milieu de la nuit néolibérale, brutalement "libertaire" et atomiste.

Un maître du 21ème siècle pour comprendre un maître du 19ème. Je suis fier de placer ces quelques lignes devant la prose du Prof. Fusaro, lisse, virile et démolissante. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur la présentation de cet outil essentiel de libération qu'est le livre de Diego Fusaro sur G. W. F. Hegel. Sa parution en langue espagnole fait peut-être partie de la dialectique du monde lui-même. Si les vents soufflent dans une direction favorable, ils rencontreront des voiles déjà déployées.

Pour toute commande:

https://www.letrasinquietas.com/etica-y-economia-ensayos-...

21:20 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, hegel, g. w. f. hegel, livre, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 28 juillet 2023

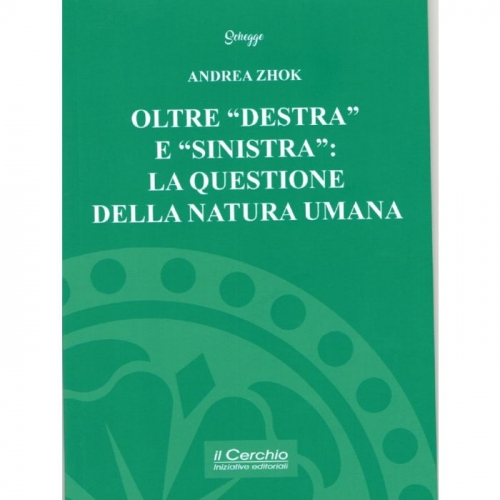

Costanzo Preve : dix ans après sa mort

Costanzo Preve : dix ans après sa mort

par Federico Roberti

Source : https://www.ariannaeditrice.it/articoli/costanzo-preve-a-dieci-anni-dalla-scomparsa

Ceux qui nient la nature humaine, et qui le font à partir de la "gauche", convaincue qu'il s'agit d'un concept conservateur et réactionnaire (confondant ainsi l'utilisation idéologique du concept avec sa pertinence philosophique et ontologique), ne comprennent malheureusement pas que le caractère générique même de la nature humaine est le principal facteur empêchant la stabilisation d'une dictature manipulatrice, qu'elle soit inspirée par le matérialisme dialectique de Staline ou par le fondamentalisme sioniste-protestant de Bush. Si l'homme n'était pas une entité naturelle générique, dans laquelle la créativité et la réaction à l'oppression sont des éléments non seulement historiques mais enracinés dans la structure anthropologique la plus profonde, je ne parierais même pas dix euros sur les possibilités des mouvements de résistance.

Costanzo Preve [1]

En Italie, la classe dirigeante est soumise aux pouvoirs forts. Et elle prospère en les servant, en prétendant gouverner et administrer la chose publique de manière autonome. Forte parce que le peuple n'a même pas le courage d'admettre qui est le véritable responsable. Elle doit être considérée comme une noblesse fidèle au roi, qui suit ses ordres ; elle est seulement divisée en deux factions qui s'affrontent à la cour pour la suprématie: la "droite" et la "gauche", y compris une grande partie du pouvoir judiciaire.

Deux conceptions de la subordination et de la vente au détriment des citoyens s'affrontent. Les "barons", la droite, veulent agir comme des seigneurs féodaux, afin qu'en tant que vassaux, ils puissent disposer d'une certaine autonomie sur leurs fiefs, et abattre le peuple aussi bien à leur profit qu'au nom du roi. Les "mandarins", la gauche et les magistrats, veulent exécuter les souhaits prédateurs des pouvoirs forts en tant que fonctionnaires "sages" et parvenir ainsi à vivre vénérés et forts, sans trop se salir les mains avec des vols personnels. On ne sait pas laquelle des deux factions est la pire pour les gens ordinaires, qui feraient bien de ne pas se ranger du côté de l'une ou de l'autre. Les gesticulations suite au C ovid, et les fraudes biomédicales structurelles en général, montrent comment, dans certains cas, les mandarins peuvent être encore plus zélés et donc encore plus nocifs, en déchirant la constitution et la loi et en opprimant le peuple, que les barons qui veulent établir un droit de prédation même pour eux-mêmes alors qu'ils sont des prédateurs pour le roi.

Francesco Pansera [2]

Pour Costanzo Preve, l'être en tant que métaphore de la communauté n'est compréhensible qu'à travers la pratique philosophique et c'est la prémisse indispensable à toute praxis politique. La praxis doit être associée à la théorie pour dépasser le nihilisme de la technocratie, alors que le cirque médiatique ne fait la part belle qu'aux philosophies inoffensives pour les oligarchies au pouvoir. Il y a donc une philosophie où l'on s'affranchit des modes, où l'on rompt avec les simplismes pour fonder la vérité. Une vérité qui n'est ni fabriquée ni possédée, mais que l'on peut approcher sans jamais en faire sa propriété personnelle.

En s'éloignant volontairement des stéréotypes et des fausses vérités propagées par le cirque médiatique, la philosophie devient l'activité véridique d'une communauté humaine qui se fixe des objectifs ontologiques. Chez Costanzo Preve, il y a coprésence de plusieurs registres linguistiques parce que la philosophie ne doit pas s'enfermer dans des niches spécialisées ; c'est le voyage autour de l'être humain et donc les philosophes doivent enseigner l'écoute et que la critique est un moyen de s'humaniser et de se retrouver entre semblables.

La politique n'existe que si l'être humain pense et définit sa propre nature, dans un travail de l'esprit qui peut être inhibé par la déconstruction des corps intermédiaires de la démocratie. Le nihilisme technocratique, idéologiquement athée et anti-communautaire, élève son péan à l'individualisme pour démanteler la politique et ses pratiques communautaires et réduire l'être humain à un atome consommateur qui ne perçoit pas la nécessité de la communauté sous ses formes plurielles.

LE DIALOGUE

La politique n'est possible qu'à travers un chemin de recherche commun où la dialectique n'est pas considérée comme une division mais comme une pratique communautaire et, en tant que telle, déjà une pratique politique. À l'inverse, le bavardage est le symptôme d'un manque d'être, il n'est donc pas une simple opération médiatique mais l'expression de la pathologie qui corrompt le corps social. Le bavardage consolide l'insignifiance de la parole et enseigne que si la pensée est impuissante, le Pouvoir peut tout. Ses propos sont la reproduction du système dominant qui gouverne par le biais d'un bavardage perpétuel dont le caractère infondé n'est pas un obstacle à sa diffusion mais plutôt un facteur déterminant qui le favorise. En effet, "le bavardage est la possibilité de tout comprendre sans appropriation préalable de la chose à comprendre" (cf. Martin Heidegger, "L'Être et le temps, l'essence du fondement").

Le bavardage forme des personnalités indifférentes et des troupeaux dociles, des plèbes qui se dispersent parmi les signifiants circulant dans le système et deviennent l'objet du Pouvoir. Il réduit la vie en communauté à une simple banalité, particularité propre aux animaux, alors que le dialogue est communauté et n'appartient qu'aux êtres humains. Le cirque médiatique forme les individus à l'exercice du bavardage pour les priver de pensée utopique-révolutionnaire et de praxis politique ; sans distinction entre droite et gauche, il est aujourd'hui essentiellement unifié dans son rôle de passivation du corps social. Des agents d'influence (influencers) sont engagés pour détourner l'attention du présent et de ses monstrueuses contradictions vers le vide du bavardage. La régression vers celui-ci est l'instrument le plus efficace pour pousser les individus et les groupes dans l'imaginaire publicitaire de la consommation et du désir de consommation illimitée ; le désengagement de la pensée devient désengagement de la politique, avec l'effet non accidentel de légitimer la concentration de la richesse dans des oligarchies qui gèrent le discours public, tandis que les peuples plébéiens restent sujets et précaires, attendant que les miettes tombent de la table des privilégiés.

L'opération de recherche de la vérité par le dialogue est difficile et suscite des résistances auxquelles est liée, aujourd'hui, la censure perpétrée par des agents d'influence pour pousser les dissidents politiquement incorrects vers une position d'invisibilité sociale. Cependant, la vérité demeure et se révèle au fil du temps.

Le dialogue n'est pas un simple échange de significations, mais une rencontre intégrale dont l'issue est imprévisible, à condition que les participants soient disposés à parler franchement et soient préparés à l'éventualité que leurs thèses soient contredites, voire niées. L'expérience dialogique peut avoir lieu si les sujets s'orientent à quitter les amarres de leurs propres opinions et, en traversant la mer instable de la confrontation, arrivent à de nouveaux ports, à de nouvelles solidités conceptuelles.

L'activité de dialogue est une communication dans l'écoute, qui implique de longues temporalités et opère dans un cadre amical. Le dialogue est une formation, car face à la résistance qui peut émerger de l'intérieur, on ne se dérobe pas, mais on se prépare à l'écouter avec l'intention de se connaître soi-même ; le dialogue est un champ de bataille, non seulement avec l'interlocuteur, mais surtout avec soi-même.

DROITE/GAUCHE

L'insignifiance de la droite et de la gauche est la condition en laquelle se déploie la comédie politique à l'époque du capitalisme absolu. Devenue autonome de toute contrainte éthique, elle dissimule derrière des images, des slogans et des phrases chocs la vacuité conceptuelle des deux camps. Son but ultime, improcratique, est de reformuler la vérité sur la nature humaine, qui doit perdre la capacité de calculer par la pensée et donc de tracer la ligne.

La dichotomie fictive et politiquement correcte droite/gauche sert à masquer la dichotomie réelle entre oligarchie dominante et démocratie en déclin ; il faut masquer la réalité en neutralisant les questions qui peuvent collectivement faire prendre conscience de cette nouvelle dichotomie. La dichotomie gauche/droite ne sert pas seulement à masquer l'arrogance oligarchique mais aussi l'incapacité réelle des professionnels de la politique à prendre des décisions souveraines et stratégiques. La seule empathie que l'on peut désormais leur trouver est l'exhibitionnisme puéril avec lequel ils tentent de gagner la sympathie et l'approbation de la plèbe.

Si la politique est le lieu où les oppositions sont habilement créées pour normaliser le mal, la gauche et la droite jouent le rôle de vestales de la tragédie de la mondialisation. L'homologation entre les deux camps favorise la désertification de l'imaginaire culturel, la pensée évoluant dans des limites étroites qui confirment le modèle de société actuel. Face à l'impossibilité de soupçonner que le présent n'est pas tout, les comportements consuméristes et nihilistes se renforcent, où la possibilité de choix, le libre arbitre, concerne les biens et les expériences "consommables" mais pas son propre destin ni celui de la communauté de référence ; on ne peut choisir que les moyens d'atteindre les fins permises par le Pouvoir, en compensant par des formes de narcissisme exaspéré la menace confusément perçue du néant qui se dessine.

Droite et gauche sont les moyens par lesquels le capitalisme absolu gagne chaque liturgie électorale quels que soient les résultats des partis en lice, dans une œuvre pérenne de réduction de la démocratie à un ritualisme formel sans substance où s'affirme une sorte de dictature du Centre. Le minus-pegging et le evil-minorism, qui se font passer pour des théories politiques, ne sont en réalité que des instruments pour conjurer le chômage des classes politiques professionnelles. Cette homologation, symptôme d'une pensée stagnante qui a nécrosé la dialectique, devra affronter (et dans certains cas, affronte déjà) les contradictions de la cage d'acier dans laquelle elle veut enfermer les peuples ; bientôt, il ne sera plus possible de contourner le déclin de la Planète, la prolétarisation des classes moyennes, la misère anthropologique et surtout la concentration sans précédent du pouvoir et de la richesse. Alors que les contradictions dormantes remontent à la surface, l'élaboration d'une alternative politique, dotée d'une mémoire historique, ne peut être différée ; en effet, sauver la mémoire n'est pas un acte neutre mais un choix qui dénonce l'anomie du présent et l'urgence d'une projectualité renouvelée.

Parce que la mondialisation libérale-capitaliste n'est pas le dernier mot de l'histoire et que la libre pensée est dans l'essence naturelle de l'homme.

AU-DELÀ DE LA DROITE ET DE LA GAUCHE

Au-delà de la droite/gauche, il y a la communauté, où s'affirme la valeur d'usage et non la valeur d'échange. Une révolution métaphysique et ontologique doit partir d'une vision intégrale de l'être humain, afin que toute réforme économique et politique éventuelle ne soit pas la proie de régressions. Ce n'est qu'en identifiant le problème premier de l'Occident libéral, à savoir l'oubli de son fondement ontologique, que l'on peut comprendre que la tragédie éthique d'aujourd'hui, prétendument irréversible selon les chantres du capital, exige le courage d'une métaphysique en phase avec son temps.

Au-delà de la droite/gauche, le rôle de "marionnettiste" dans le jeu d'oppositions que joue le capitalisme absolu doit être démasqué pour que le conflit soit horizontal et non vertical et que soit occultée la véritable opposition entre démocratie et oligarchie. Si le demos n'a que le droit formel de voter, il ne décide pas mais est victime de manœuvres oligarchiques qui neutralisent sa capacité de décision en manipulant l'information et en réduisant son éducation à une formation professionnelle. Les oligarchies au pouvoir vident la démocratie, ne permettant que la survie de l'institution juridique formelle afin d'éviter l'émergence de conflits. Le demos doit agir en intervenant dans les luttes internes des dominants pour ouvrir une brèche qui peut devenir le début d'une transformation si les dominés ont les outils pour décoder ces luttes et s'il existe des projets politiques alternatifs.

Au-delà de la droite/gauche, il y a ce que Costanzo Preve appelle le "communautarisme démocratique", dans lequel le sujet humain n'est pas privé de son individualité mais vit l'esprit communautaire dans la conscience de son essence sociale. Face à la société des besoins induits qui ne reconnaît aucun fondement commun et atomise l'individu dans la solitude, le sujet humain du communautarisme démocratique définit ses propres besoins authentiques avec la médiation du logos et s'émancipe parce qu'il découvre que la réalité historique est posée par l'homme et peut donc être transformée. Dans ce cadre, l'économie répond aux besoins authentiques des personnes librement associées et ne vise pas à satisfaire les appétits du marché.

Au-delà de la droite/gauche, la religion n'est pas une malformation de la culture humaine mais exprime le besoin profond de participer à un destin commun. Si Dieu est une métaphore de la communauté, l'athéisme du capitalisme absolu voudrait banaliser la religion comme résidu de résistance à l'individualisme économique.

Dans le contexte chrétien, Jésus a été condamné à mort parce qu'il voulait ramener la mesure et la justice là où régnait la concentration oligarchique des richesses, le représentant comme le symbole de l'aspiration jamais assouvie à l'égalité solidaire. Aujourd'hui, l'Église, qui a fait taire la signification révolutionnaire de la figure de Jésus, n'a de visibilité que si elle contribue à la pacification sociale par des activités de soutien aux plus démunis. L'aversion pour le christianisme et les religions en général se fait non pas au nom de la liberté mais au nom du capital, et la sécularisation n'est pas le triomphe de la rationalité contre l'irrationalité de la foi, mais le processus de remplacement d'un clergé traditionnel par un nouveau clergé médiatique dont la fonction est de légitimer les oligarchies dominantes en faisant triompher les canons de l'extériorité et de l'apparence.

Au-delà de la droite/gauche, le communautarisme représente une alternative viable au capitalisme absolu et mondialisé s'il ne se réduit pas à un organicisme conformiste où la communauté prévaut sur le sujet humain indépendamment de sa volonté et de son caractère, avec des arguments ambigus qui ne peuvent être acceptés par les esprits libres auxquels il faut d'abord s'adresser. En ce sens, la communauté représente le seuil d'interaction entre l'individu concret et l'humanité, elle est le lieu où se rencontrent la liberté et la solidarité. "Une liberté sans solidarité est une illusion narcissique destinée à disparaître lorsque la fragilité matérielle de l'homme oblige même l'individu le plus réticent à entrer en relation avec ses semblables. La solidarité sans liberté est une contrainte humanitaire extrinsèque...", déclare Costanzo Preve.

Au-delà de la droite/gauche, face à l'usage irrépressible des réseaux sociaux, au culte de l'image et à l'idolâtrie de l'iconique sans contenu, la démocratie de proximité soutient le contact direct entre les sujets humains, la tension tonique des regards et des paroles sans laquelle la participation n'est qu'une brève parenthèse de peu de sens dans le flux de la vie quotidienne. La participation directe renforce l'unité et la dialectique, tandis que la distance de la dimension virtuelle structure des relations dans lesquelles les sujets peuvent plus facilement se soustraire aux tensions et aux doutes, faisant disparaître la responsabilité communautaire et politique. La politique et l'éthique communautaires ne peuvent s'affirmer que dans des relations participatives, où le dialogue neutralise les éventuels titanismes, narcissismes et autres formes de nihilisme.

Au-delà de la droite/gauche, le capitalisme absolu abrutit les masses populaires avec ce nouvel opium du peuple qu'est le consumérisme, alors que la conscience malheureuse et la souffrance vécues par les masses elles-mêmes sont des sources d'inspiration indispensables et des préalables à une projectualité politique commune. L'aliénation est médicalisée pour en faire un état permanent qu'il faut apprendre à supporter, en s'adaptant à un état de nihilisme passif. Si le capitalisme absolu cultive l'impuissance du sujet humain, dans le nouvel humanisme prôné par Costanzo Preve, on calcule la limite de tout besoin. De cet humanisme, la philosophie, la religion, l'art et la science sont des fondements désintéressés, désengagés de l'idéologie totalitaire du profit et de la plus-value, des activités permanentes du sujet humain en tant qu'être à la fois naturel et social.

Au-delà de la droite/gauche, le communautarisme démocratique est la réponse à la réification que le capitalisme absolu fait de la nature humaine, réduite à une simple entité à utiliser en fonction du marché, dans un processus transversal qui affecte toutes les classes sociales auxquelles il applique un pouvoir d'homogénéisation qui non seulement homogénéise les goûts mais aussi passivise les tempéraments, provoquant des passions tristes et débilitantes. L'être humain étant déterminé dans l'espace et le temps, l'espace géographique illimité de la mondialisation ne permet pas une réelle participation. Au contraire, la démocratie de proximité exige des espaces de participation factuelle rationnellement gérables, faute de quoi elle n'est qu'une forme sans substance. La participation est aussi inextricablement liée à l'éducation en tant que véhicule, un long voyage, pour arriver à la capacité de rechercher les raisons de chaque événement ; seule une éducation libérée du conditionnement du pouvoir dominant, qui ne se confond pas avec un conformisme imposé d'en haut, peut former la personne en développant pleinement les capacités de chaque individu. Tout ordre démocratique se mesure à la capacité de la communauté, et pas seulement de la communauté scolaire et/ou académique, à être éducative à l'égard des citoyens qui la composent.

Au-delà de la droite/gauche, le communautarisme démocratique de Costanzo Preve n'envisage pas le dépassement dialectique marxien de l'État, mais plutôt son renforcement, dans la mesure où il doit devenir le garant des formes médiatiques à travers lesquelles le citoyen participe à la communauté. L'État est l'institution qui permet la défense et la mémoire des identités culturelles et linguistiques, nourrissant une forme de patriotisme où "patrie" signifie les identités mentionnées ci-dessus, qui ne doivent pas être effacées pour en faire au contraire le ciment de la communauté et de sa liberté, rejetant toute tentative d'imposer une domination idéocratique comme l'actuel "parapluie protecteur" des États-Unis sur l'Italie et l'ensemble de l'Europe.

Droite/gauche est une dichotomie qui survit aujourd'hui comme une fiction et une tragicomédie, dans un interrègne marqué par des doses de plus en plus massives de violence publique et privée, parce que ce qui est ancien ne veut pas disparaître ; le début d'un "nouveau monde" n'est possible qu'en abandonnant la logique sectaire des alignements et en acceptant de comprendre la nécessité de se libérer de l'assujettissement au stéréotype.

La grande limite de l'époque contemporaine est le refus généralisé de s'engager, mais cela ne doit pas justifier l'inaction. Au contraire, il est nécessaire de sortir des chaînes de la plainte, chacun s'engageant dans les limites de ses possibilités à construire une alternative politique crédible. Avec ses écrits, adressés à tous ceux qui veulent échapper à l'anomie, Costanzo Preve a osé rouvrir la chaîne des "pourquoi" ; les destinataires ne peuvent plus être les soi-disant militants, mais toutes les personnes qui veulent réfléchir et comprendre, indépendamment de la façon dont elles sont ou ne sont pas placées dans le théâtre politique. L'appartenance n'est rien, la compréhension est tout.

* Front de la dissidence Émilie-Romagne

* Cet essai est une reprise libre du contenu de "Pratica filosofica e politica in Costanzo Preve", écrit par Salvatore Bravo et publié par Editrice Petite Plaisance en 2021.

NOTES

[1] "Marx inattuale", Bollati Boringhieri, Turin 2004, p. 161.

[2] https://menici60d15.wordpress.com/2023/07/10/baruffe-di-c...

20:25 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : costanzo preve, droitegauche, droite, gauche, marxisme, communautarisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 24 juillet 2023

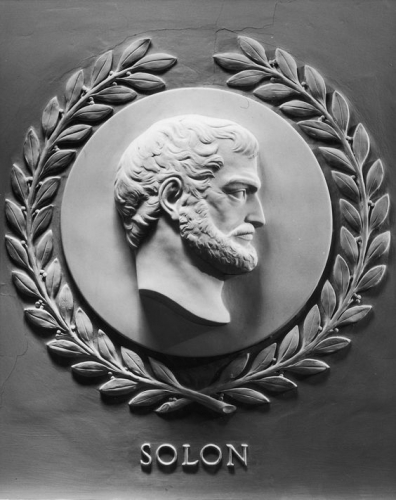

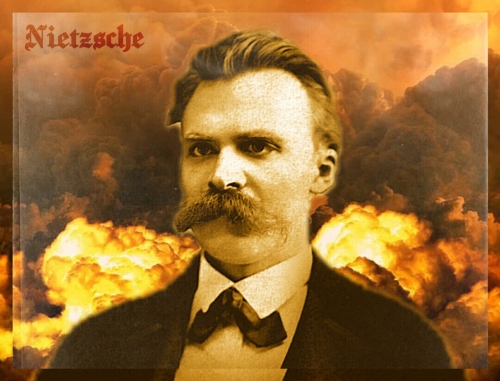

Nietzsche, Solon et la dialectique du commandement et de l'obéissance

Nietzsche, Solon et la dialectique du commandement et de l'obéissance

Par Chad Crowley

Source: https://arktos.com/2023/07/14/nietzsche-solon-and-the-dialectic-of-command-and-obedience/

Chad Crowley explore l'interaction entre la philosophie de la maîtrise de soi de Nietzsche et l'accent mis par Solon sur la responsabilité communautaire, mettant en lumière la dynamique complexe de l'autorité, de l'obéissance et de la poursuite de l'excellence.

La dialectique de l'autorité, de l'obéissance et du commandement a captivé les philosophes pendant des siècles. Deux citations, l'une de Friedrich Nietzsche, "Celui qui ne peut s'obéir à lui-même sera commandé", et l'autre de Solon, législateur athénien du 6ème siècle avant J.-C., "Celui qui a appris à obéir saura commander", fournissent un cadre intrigant pour explorer cette dialectique. Malgré l'abîme temporel, ces philosophes s'engagent dans un dialogue qui éclaire notre compréhension de l'identité, de l'autorité et de la dynamique du pouvoir.

L'interaction profonde entre la philosophie de Nietzsche et la tradition intellectuelle grecque fournit un contexte riche pour interpréter ces déclarations. Nietzsche, d'abord philologue classique, vouait une profonde vénération à la philosophie et à la culture grecques. Il considérait les Grecs, notamment les philosophes présocratiques, comme les incarnations de la créativité, de la force et de la sagesse humaines.

Nietzsche vouait une profonde admiration au concept grec d'arète, généralement traduit par excellence, qui signifie la réalisation de son plein potentiel. Cette quête de l'excellence résonne fortement avec la philosophie de Nietzsche, qui prône le dépassement et la création de soi, comme le montre son concept de l'Übermensch. L'Übermensch nietzschéen représente un homme qui conquiert ses propres limites, se maîtrise lui-même et affirme ainsi sa volonté sur le monde extérieur. Cette incarnation du triomphe personnel et de la réalisation de soi symbolise la réalisation ultime de l'arète.

L'idéal aristocratique grec, qui valorise des vertus telles que le courage, l'honneur et les prouesses intellectuelles, trouve un écho chez Nietzsche. Cette noblesse d'esprit est liée au concept grec d'agon, la lutte concurrentielle qui pousse à l'excellence. La philosophie de Nietzsche, bien que profondément inspirée par la tradition grecque, dépasse la simple imitation, créant une réinterprétation nuancée imprégnée de ses idées sur la volonté, le pouvoir et la nature de l'être et du devenir.

L'affirmation de Nietzsche, "Celui qui ne peut s'obéir à lui-même sera commandé", résume sa philosophie de la volonté de puissance. Elle met en avant l'acte d'auto-obéissance comme une manifestation de force, une affirmation de soi qui équivaut à l'exercice d'un pouvoir. Pour Nietzsche, le moi qui commande et le moi qui obéit sont les facettes d'une même entité, incarnant une dynamique interne complexe de pouvoir. Cette dynamique de pouvoir est fondamentalement une question de maîtrise et de force: la capacité à se contrôler soi-même est une affirmation de sa force personnelle, un testament de son pouvoir individuel. À l'inverse, ne pas s'affirmer, ne pas s'obéir, c'est se soumettre à des ordres et à des valeurs extérieurs - un abandon du pouvoir personnel et un affront à la volonté de puissance inhérente à la vie, dans la perspective de Nietzsche.

Un autre concept nietzschéen essentiel à considérer est le pathos de la distance. Cette notion fait référence à la séparation émotionnelle que Nietzsche juge nécessaire entre le haut et le bas, le noble et le commun, une séparation née de valeurs et de réalisations supérieures. Fortement influencé par l'éthique de l'aristocratie grecque, Nietzsche considérait cette distance émotionnelle comme une composante intégrale du voyage vers le dépassement de soi et l'établissement de l'Übermensch. Cette séparation est également un élément essentiel de la dialectique commandement-obéissance : ceux qui se conquièrent eux-mêmes et résistent aux normes extérieures créent une distance émotionnelle qui non seulement les distingue du troupeau, mais leur confère également l'autorité de commander, ce qui éclaire davantage la dynamique complexe de la dialectique.

En revanche, la citation de Solon, "Celui qui a appris à obéir saura commander", introduit une dimension communautaire dans la dialectique autorité-obéissance. Solon envisage la société comme une entité vivante et harmonieuse où l'homme doit adhérer à des traditions ancestrales établies afin de favoriser un monde équilibré. Apprendre à obéir n'est pas une capitulation de l'individualité, mais un acte de responsabilité sociale. De plus, par l'obéissance, on comprend la trame éthique du commandement et on devient capable de commander aux autres.

Malgré leurs différences, les perspectives de Nietzsche et de Solon ne s'excluent pas mutuellement, mais s'engagent dans une interaction dialectique. Elles reflètent différentes facettes de la condition humaine : l'accent mis sur le moi et la dynamique du pouvoir intérieur (Nietzsche) par rapport à la concentration sur la responsabilité sociale et l'harmonie communautaire (Solon). Les deux perspectives soulignent le rôle de l'obéissance dans la compréhension et l'exercice du commandement.

En bref, la philosophie de Nietzsche encourage un voyage vers la maîtrise de soi et la poursuite de l'idéal grec de l'arête, qui se manifeste dans l'Übermensch. La sagesse de Solon met l'accent sur la vertu sociétale de l'obéissance aux normes communautaires, essentielle pour un leadership efficace. Ces perspectives, malgré leurs disparités, créent une dialectique complexe entre l'autorité et l'obéissance, prônant un équilibre entre l'affirmation de soi et la responsabilité collective. Cet équilibre reflète une interprétation moderne du noble esprit grec incarné par l'Übermensch. Ainsi, le dialogue permanent entre Nietzsche et Solon, ancré dans la philosophie grecque, continue d'éclairer notre compréhension de l'identité, de l'autorité et de l'excellence.

En soutenant Arktos, vous défendez des points de vue alternatifs et contribuez à préserver le riche patrimoine ethnoculturel de l'Europe.

Qui est Chad Crowley?

Chad Crowley est un homme polyvalent qui a travaillé à la fois dans le monde universitaire et dans celui des affaires. Il vit au Canada, adhère aux principes de la Nouvelle Droite et s'intéresse profondément à l'histoire, à la culture et aux arts.

19:31 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : commandement, obéissance, grèce antique, antiquité grecque, humanités gréco-latines, solon, nietzsche, friedrich nietzsche, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 22 juillet 2023

Diego Fusaro: Romulus et Renus, ou l'importance sacrée de la frontière

Romulus et Remus, ou l'importance sacrée de la frontière

par Diego Fusaro

Source : Diego Fusaro & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/romolo-e-remo-ovvero-l-importanza-sacra-del-confine

Bien qu'avec quelques nuances, Tite-Live et Plutarque racontent l'histoire du fratricide entre Romulus et Remus. Le premier, lors de la fondation de Rome, est chargé de labourer le sillon autour de la nouvelle ville, selon le rite étrusque. Jugé digne de poser ce rite sacré, Romulus prépare la charrue dotée d'un soc de bronze et l'attache au joug, en y joignant un taureau à l'extérieur et une vache à l'intérieur, tous deux entièrement blancs. Tenant le timon de la charrue en biais, de manière à ce que la terre excavée soit orientée vers l'intérieur, il trace habilement le premier sillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'Urbs est construite sur la base de la frontière sacrée qui entoure son espace et la distingue de l'autre partie d'elle-même.

Remus, sorti vaincu de la querelle augurale, tenta de faire échouer les opérations en se moquant de son frère: "Enfin", raconte Plutarque, "il franchit le fossé, mais tomba, renversé à cet endroit même, selon les uns par Romulus lui-même, selon les autres par un compagnon de Romulus nommé Caelere". Tite-Live rapporte aussi directement les paroles prononcées par Romulus au plus fort de sa colère, après avoir commis le fratricide : "Désormais, quiconque osera franchir ainsi mes murs mourra".

Le mythe pose, à sa manière, une possible solution ante litteram au dilemme d'Antigone formulé par Hegel. Pour Romulus, il n'y a pas de doute : la loi de l'Urbs prévaut sur le lien éthique familial, surtout lorsque ce dernier viole la juste mesure au lieu de la respecter. Mais surtout, le récit mythologique parle de la sacralité de la frontière en tant que limite qui définit une identité - en l'occurrence l'identité politique et culturelle de Rome - en la délimitant et en la différenciant de ce qu'elle n'est pas.

Sans frontière, il ne peut y avoir d'identité, qui est le fondement même de l'existence de la différence, laquelle présuppose toujours la pluralité d'identités qui ne coïncident pas et qui, par conséquent, sont distinctes les unes des autres. À son tour, sans identité, il ne peut y avoir non plus de relation, qui est, par essence, une relation entre identités avec des limites précises. Ces dernières marquent la fin de l'une et le début de l'autre, ainsi que la possibilité d'un lien relationnel, différent de celui qui découle de l'abus de l'une au détriment de l'autre, qui se produit lorsque l'invasion s'infiltre.

La civilisation des marchés sans frontières donne lieu à une invasion permanente qui n'a certainement pas pour but de favoriser les relations entre les différents, même pas sous la forme d'un dialogue. Celui-ci, comme le suggère sans équivoque le mot grec (διάλογος), implique toujours une distance et donc un seuil clair séparant les dialoguants, qui ne sont rien d'autre que des identités différentes placées dans une relation d'amitié médiatisée par le langage. Au contraire, l'invasion du marché, qui est l'impérialisme du neutre indifférencié, aspire à produire la suppression des différences et des identités, de sorte que tout tombe dans l'abîme de l'identique et de l'homologation globale. À proprement parler, la mondialisation elle-même pourrait bien être conçue comme la neutralisation des différences et des identités, et comme le passage de la planète entière vers le neutre global, sans frontières matérielles ou immatérielles, nationales ou identitaires. C'est la revanche post-mortem de Remus et de sa volonté d'invasion, de neutralisation des frontières qui différencient une identité d'une autre.

En ce sens, ce que nous avons expliqué ailleurs à propos du lien entre État-nation et internationalisme s'applique au lien entre identité et différence. La relation amicale de l'internationalisme présuppose l'existence d'États-nations souverains, libérés de leurs impulsions nationalistes dans un sens régressif : la suppression des États-nations souverains ne conduit pas à l'internationalisme, mais à l'espace ouvert réifié du mondialisme de marché, qui est l'unification du monde sous la bannière de l'économie de marché, libérée des limites de la politique souverainiste.

De même, c'est un pur non sequitur de penser que l'on peut favoriser le dialogue entre les différents en dissolvant les identités. Dans cette hypothèse, il n'y a que la monotonie de l'indistinct qui se donne comme l'homologation consumériste des identités et, conjointement, comme le triomphe planétaire de la Pensée Unique comme seule pensée permise. Le différent qui n'accepte pas de se désidentifier et de s'homogénéiser avec l'autre de lui-même est déclaré, sic et simpliciter, illégitime et dangereux. Et en tant que tel, il est traité, neutralisé et rééduqué jusqu'à l'indifférenciation. Par conséquent, même dans ce cas, ce dialogue entre les différents ne prévaut pas, qui présuppose toujours que les différents sont différents et ont leur propre identité spécifique. En revanche, c'est la même chose qui triomphe à l'échelle mondiale : la même langue, la même pensée, la même façon d'être et de produire, de vivre et d'être en relation avec les autres.

Au niveau des identités, comme dans le cas des États-nations, l'identification de deux pôles abstraitement opposés et concrètement complémentaires s'applique également. Le nationalisme régressif et le mondialisme de marché se réalisent l'un dans l'autre : le nationalisme régressif, qui porte en lui le désir d'attaquer l'autre en son propre nom, se réalise dans le mondialisme. Ce dernier est la phase finale du nationalisme, puisqu'il coïncide avec l'assujettissement de la planète entière à la seule nation triomphante, dont la monnaie est le dollar et la langue l'anglais de Wall Street. Le nationalisme s'accomplit dans le mondialisme, qui le présuppose.

Le lien que l'on peut établir entre l'identitarisme régressif et le cosmopolitisme anti-identitaire n'est pas différent. Le premier aspire à nier l'identité de l'autre, et donc la différence, par l'imposition universelle de la sienne. Le second coïncide avec l'universalisation maléfique d'une identité qui, en réalité, n'est pas telle parce qu'elle n'admet pas la différence et donc, comme Remus, ne respecte pas la frontière qui, en se séparant de l'autre, définit ce qui lui est propre. L'identitarisme régressif s'accomplit dans le cosmopolitisme anti-identitaire, qui le présuppose, et qui a en commun avec le premier la négation du droit à la différence, supprimée au nom même de l'impérialisme de la particularité.

Et c'est là, on le sait, un autre nom de l'idéologie, qui est la "volonté abstraite de l'universel" et le triomphe concret du particulier. Mais l'universel, dans son sens authentique, n'est jamais la partie qui s'impose comme universelle, c'est au contraire ce qui existe comme universel concret, qui n'annule pas les particularités mais se réalise en elles et par elles. Cela nous permet d'affirmer, une fois de plus, que l'identité ne peut exister qu'en présence de la différence et que, par conséquent, elle se donne par définition, déclinée au pluriel, comme un nœud entre différentes identités.

La tâche de la culture, qui est sans aucun doute aussi et non secondairement celle d'éduquer à l'identité, ne peut être considérée comme accomplie avec succès que lorsqu'elle produit le respect de la différence et du lien qui en découle entre la différence et l'identité. Rien n'est plus éloigné, en somme, ni du petit identitarisme tribal, qui nie l'autre au nom de lui-même, ni du "vide final" du cosmopolitisme anti-identitaire, qui vend le fantasme de favoriser le dialogue entre ceux qui sont différents en niant leur identité et, par conséquent, la prémisse même de tout dialogue. La culture consiste, au sens propre, à éduquer à l'identité et donc à la conscience de soi - étant entendu que cela n'est possible que si l'on éduque en même temps à la reconnaissance de la différence.

Celle-ci ne doit être interprétée ni comme une survivance importune de l'étranger, qu'il faut rendre identique et donc neutraliser, ni comme une réalité étrange, avec laquelle toute confrontation est a priori impossible. La différence exige au contraire d'être pensée à la manière spinozienne, comme l'un des différents attributs de la substance unique, différenciée en elle-même - attribut qui ne doit donc pas être nié au nom de l'identité indifférenciée, mais valorisé dans son être en tant que manifestation différente de la substance elle-même. D'où la nécessité d'une éducation à la polyphonie et à la différence, qui ne peut être reconnue et appréciée que si l'on possède sa propre identité.

À l'opposé des perspectives de l'identitarisme régressif et du cosmopolitisme anti-identitaire, l'humanité existe en tant que collectivité unique ; si vous voulez, également en tant qu'Unité articulée et en tant que Totalité différenciée, en tant que pluralité d'identités et de différences, dans laquelle l'unité du genre humain s'exprime sous de multiples formes. Aimer vraiment l'humanité signifie donc aimer les différences et les identités qui la composent, et surtout aimer sa propre identité culturelle, son propre peuple, sa propre langue, son propre territoire. C'est respecter la frontière comme symbole d'identité et de juste mesure, et donc comme barrière contre l'invasion, contre la désidentification et contre l'illimité.

20:39 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : identité, romulus, rome, remus, antiquité romaine, rome antique, humanités gréco-latines, diego fusaro, philosophie, philosophie politique, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

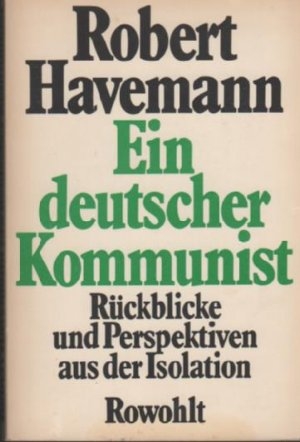

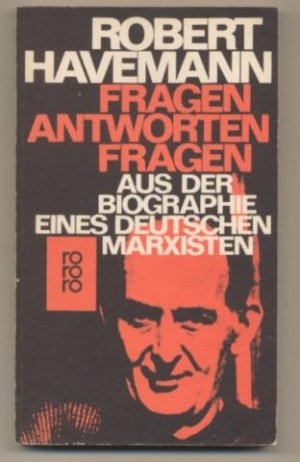

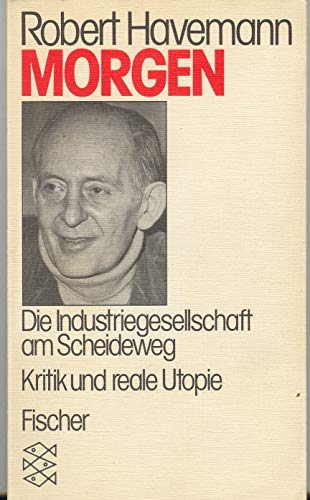

Robert Havemann et la tendance rouge-verte

Robert Havemann et la tendance rouge-verte

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/07/12/robert-havemann-och-den-rodgrona-tendensen/

L'idéologie hégémonique du socialisme réel de l'Europe de l'Est était le marxisme-léninisme, ce qui n'excluait pas certaines tendances idéologiques et culturelles inattendues. Pour le meilleur ou pour le pire, le marxisme oriental était une protection contre le développement décrit par Michel Clouscard par les termes libéralisme-libertaire et capitalisme de la séduction, aujourd'hui mieux connu sous le nom de "capitalisme woke".

Ulf Modin a décrit dans son livre sur la RDA comment l'héritage culturel européen était valorisé et comment l'américanisation était évitée ; en Roumanie, en Corée du Nord et en Albanie, une vision protochronique de l'histoire a été développée où les racines profondes du propre peuple ont été soulignées. Enver Hoxha, par exemple, affirmait fièrement que le sang des Albanais n'avait jamais été mélangé à celui des conquérants ; il s'élevait également contre "les comportements, les goûts et le mode de vie dégénérés du monde bourgeois-révisionniste pourri". En Allemagne de l'Est, il y a même eu une politique eugénique réelle et efficace, visant à faciliter la fondation d'une famille par les étudiantes, notamment par le biais d'allocations familiales élevées et ciblées.

Ulf Modin a décrit dans son livre sur la RDA comment l'héritage culturel européen était valorisé et comment l'américanisation était évitée ; en Roumanie, en Corée du Nord et en Albanie, une vision protochronique de l'histoire a été développée où les racines profondes du propre peuple ont été soulignées. Enver Hoxha, par exemple, affirmait fièrement que le sang des Albanais n'avait jamais été mélangé à celui des conquérants ; il s'élevait également contre "les comportements, les goûts et le mode de vie dégénérés du monde bourgeois-révisionniste pourri". En Allemagne de l'Est, il y a même eu une politique eugénique réelle et efficace, visant à faciliter la fondation d'une famille par les étudiantes, notamment par le biais d'allocations familiales élevées et ciblées.

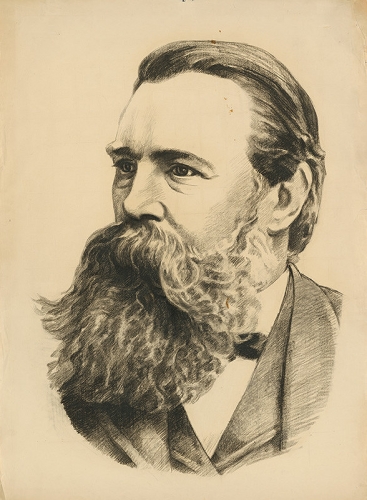

Vers la fin de l'existence des États socialistes réels, des tendances idéologiques intéressantes se sont manifestées: en Union soviétique, même avant la chute du système, il existait un environnement intellectuel "néo-ruraliste", partiellement accepté par le système, avec des éléments néo-orthodoxes, écologiques et conservateurs. Il a ensuite influencé le nationalisme postérieur à la chute du Mur. Des tendances partiellement similaires peuvent être identifiées en Allemagne de l'Est, en particulier l'évolution de Rudolf Bahro (1935-1997), qui est passé d'un marxisme relativement orthodoxe à une position verte comportant des aspects ésotériques et nationaux. Robert Havemann (1910-1982) est également intéressant dans ce contexte, mais pas pour les mêmes raisons que Bahro.

Bahro et Havemann ont tous deux été membres du parti pendant un certain temps et ont d'abord été considérés comme des opposants loyaux. Havemann, un peu plus âgé, avait participé à un mouvement de résistance antifasciste pendant la guerre mondiale et était un chimiste réputé en RDA. Bahro n'a pas eu un parcours aussi spectaculaire que Havemann, mais il a travaillé pendant plusieurs années dans les cénacles des cadres est-allemands. Étant donné que la question du climat est aujourd'hui liée à une "grande remise à zéro" ayant des connotations managériales et totalitaires, Bahro et Havemann sont tout à fait pertinents. Ils ont également abordé la question de la relation entre un véritable système socialiste ou capitaliste d'État et la crise écologique.

Bahro et Havemann ont tous deux été membres du parti pendant un certain temps et ont d'abord été considérés comme des opposants loyaux. Havemann, un peu plus âgé, avait participé à un mouvement de résistance antifasciste pendant la guerre mondiale et était un chimiste réputé en RDA. Bahro n'a pas eu un parcours aussi spectaculaire que Havemann, mais il a travaillé pendant plusieurs années dans les cénacles des cadres est-allemands. Étant donné que la question du climat est aujourd'hui liée à une "grande remise à zéro" ayant des connotations managériales et totalitaires, Bahro et Havemann sont tout à fait pertinents. Ils ont également abordé la question de la relation entre un véritable système socialiste ou capitaliste d'État et la crise écologique.

L'approche de Havemann était originale. Son objectif était une société presque anarchiste dans laquelle l'État socialiste réel s'était effondré, mais il avait une attitude relativement positive à l'égard du potentiel des communistes du parti pour y contribuer. Bahro s'est développé dans une direction légèrement différente, avec l'espoir d'un "prince vert" et le désir d'organiser les communistes en dehors de l'appareil du parti. Havemann développe ses arguments dans Morgen, un livre datant de 1980. Il y décrit la crise écologique, avec des aspects tels que la crise des matières premières, les émissions, l'explosion démographique et la famine, comme une crise existentielle pour l'humanité. Havemann se réfère au Club de Rome et écrit que les lecteurs verront de leur vivant la fin d'une "civilisation industrielle obsédée par la croissance". Il cite également Lao-Tseu et affirme que "lorsque les gens ne craignent pas ce qui est terrible, ce qui est le plus terrible de tout se produit".

Havemann s'est ensuite demandé si le capitalisme ou un véritable socialisme pouvait résoudre la crise écologique. Il écrit que dans les sociétés historiques, la stagnation a été la norme, le capitalisme qui a émergé en Europe est une anomalie avec sa croissance constante. Les conditions de cette évolution sont l'interaction d'un certain nombre de "caractéristiques ethnologiques, historiques, économiques, géographiques et culturelles extrêmement improbables" (comparez ici le "mode de production germanique" décrit par le jeune Marx). Cependant, sa conclusion est que le capitalisme ne peut pas résoudre la crise parce qu'il dépend d'une croissance constante: "sans croissance constante, le capitalisme est condamné". D'où, entre autres, la société de consommation.

Son analyse du socialisme réel n'est pas beaucoup plus positive, y compris le fait qu'il y dit qu'il ne s'agit pas de socialisme. Il a également abordé la question des prix parfois chaotiques dans le socialisme réel, en comparant des analyses similaires de Mises et de Hayek. Dans un tel système, "les prix ne correspondent pas à la valeur", surtout lorsqu'il existe aussi, pour des raisons politiques, un système de prix bas subventionnés pour certains biens. Dans la compétition entre le socialisme réel et le capitalisme, la consommation et les prix jouent un rôle central, de même que la croissance. "Bientôt, nous aurons rattrapé l'Occident".

Son analyse du socialisme réel n'est pas beaucoup plus positive, y compris le fait qu'il y dit qu'il ne s'agit pas de socialisme. Il a également abordé la question des prix parfois chaotiques dans le socialisme réel, en comparant des analyses similaires de Mises et de Hayek. Dans un tel système, "les prix ne correspondent pas à la valeur", surtout lorsqu'il existe aussi, pour des raisons politiques, un système de prix bas subventionnés pour certains biens. Dans la compétition entre le socialisme réel et le capitalisme, la consommation et les prix jouent un rôle central, de même que la croissance. "Bientôt, nous aurons rattrapé l'Occident".

Havemann estime néanmoins que les États socialistes réels sont mieux placés que leurs concurrents capitalistes pour se réformer et faire face à la crise écologique. La condition préalable est qu'ils puissent réaliser le socialisme et la démocratie. Pour Havemann, une discussion ouverte est essentielle, ce qui, à la lumière de son analyse matérialiste historique du socialisme réel en tant que société de classe, semble quelque peu idéaliste. Mais il a également développé un argument sur l'importance de l'espoir pour les êtres humains, un argument qui a fait penser à Ernst Bloch et qui a débouché sur une utopie.

L'utopie de Havemann rappelle les Nouvelles de nulle part de William Morris, un avenir où les grandes villes, la société de consommation et l'État ont disparu. Les grandes villes sont encore là comme des ruines destinées à décourager, et les gens vivent de manière plus dispersée. Même l'État s'est progressivement désintégré, il n'y a "plus d'État, plus de gouvernement, plus de police... juste la gestion des choses". Il n'y a pas non plus d'obligation de travailler en Utopie, ce qui ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. Au contraire, ils consacrent beaucoup de temps à la culture et à l'éducation. Les biens de consommation ont une "durée de vie énorme", ils sont produits pour durer longtemps. La production est fortement automatisée, mais il n'est pas question de "communisme de luxe entièrement automatisé" (la dégénérescence anthropologique qui rend un tel idéal possible venait juste de commencer lorsque Havemann a écrit son utopie). Il n'y a pas non plus d'armée, et presque pas de voitures, de trains ou d'avions. Le tourisme existe, mais les gens aiment le voyage et prennent leur temps.

Il convient de noter que certaines idées contemporaines se sont glissées dans l'utopie de Havemann. Par exemple, il a consacré beaucoup d'espace à l'avenir de l'amour et de la sexualité. Il affirme que dans l'utopie, aucune sexualité n'est taboue, y compris l'inceste (bien qu'il décrive la plupart des homosexualités historiques comme le résultat d'un stress social et d'une anomalie). De même, la jalousie disparaît lorsqu'aucun bien ne peut être hérité du père à l'enfant. Les enfants sont élevés dans de grands villages d'enfants et la religion a disparu d'elle-même (bien que Havemann ait été plus compréhensif à l'égard de la religion que beaucoup de vrais socialistes et qu'il ait été ouvert à la coopération avec les croyants).

En tant qu'utopie, il s'agit d'une version actualisée de Morris, où il apparaît rapidement que Havemann n'avait pas la même âme artistique que l'Anglais. Elle souffre des mêmes problèmes que Morris en termes d'exécution et, comme mentionné ci-dessus, contient également des éléments moins attrayants. En même temps, la différence avec le "Great Reset" est évidente: Havemann recherchait un socialisme et une démocratie authentiques plutôt qu'une politique climatique imposée d'en haut. Il est tout à fait possible que l'écologie et la démocratie soient en réalité des entités incompatibles, mais pour Havemann, elles ne l'étaient pas. En même temps, son travail contient des analyses intéressantes. Par exemple, il décrit la scission entre les sociaux-démocrates et les communistes comme un désastre historique, tout comme l'émergence de petites sectes radicales qui ont éloigné du communisme des personnalités de valeur. Citant Togliatti, il décrit l'objectif comme une "unité de la diversité" dans laquelle les différents groupes de gauche pourraient coopérer tout en ayant des différends sur différentes questions. Pour cela, il faut d'abord "savoir clairement où se situent les fronts de la lutte révolutionnaire dans la société d'aujourd'hui". Ces fronts ne se situent pas, par exemple, entre les communistes et les sociaux-démocrates ou entre les religieux et les athées. À notre époque, la même question se pose pour les divers groupes qui s'opposent aux mondialistes, à la "gauche", au libéralisme, au Léviathan et à tout ce qu'ils choisissent d'appeler leurs adversaires. Eux aussi doivent essayer d'identifier les fronts de lutte et de créer une sorte d'"unité de la diversité".

En tant qu'utopie, il s'agit d'une version actualisée de Morris, où il apparaît rapidement que Havemann n'avait pas la même âme artistique que l'Anglais. Elle souffre des mêmes problèmes que Morris en termes d'exécution et, comme mentionné ci-dessus, contient également des éléments moins attrayants. En même temps, la différence avec le "Great Reset" est évidente: Havemann recherchait un socialisme et une démocratie authentiques plutôt qu'une politique climatique imposée d'en haut. Il est tout à fait possible que l'écologie et la démocratie soient en réalité des entités incompatibles, mais pour Havemann, elles ne l'étaient pas. En même temps, son travail contient des analyses intéressantes. Par exemple, il décrit la scission entre les sociaux-démocrates et les communistes comme un désastre historique, tout comme l'émergence de petites sectes radicales qui ont éloigné du communisme des personnalités de valeur. Citant Togliatti, il décrit l'objectif comme une "unité de la diversité" dans laquelle les différents groupes de gauche pourraient coopérer tout en ayant des différends sur différentes questions. Pour cela, il faut d'abord "savoir clairement où se situent les fronts de la lutte révolutionnaire dans la société d'aujourd'hui". Ces fronts ne se situent pas, par exemple, entre les communistes et les sociaux-démocrates ou entre les religieux et les athées. À notre époque, la même question se pose pour les divers groupes qui s'opposent aux mondialistes, à la "gauche", au libéralisme, au Léviathan et à tout ce qu'ils choisissent d'appeler leurs adversaires. Eux aussi doivent essayer d'identifier les fronts de lutte et de créer une sorte d'"unité de la diversité".

Dans l'ensemble, Havemann est intéressant en tant qu'exemple de la manière dont certains marxistes ont évolué vers une position verte dès l'époque du socialisme réel. Ce qui est aujourd'hui une rhétorique vague a souvent été exprimé ouvertement par Havemann, y compris l'objectif et le conflit entre la bureaucratie et la liberté. Le fait qu'une "grande remise à zéro" ait également des connotations de classe devient évident à la lecture de Havemann. En même temps, il y a des domaines qu'il a moins abordés qu'un Linkola ou un Kaczinsky, notamment la relation entre la psychologie et l'écologie. Par exemple, l'anthropologie de Havemann, avec ses éléments de tabula rasa et d'optimisme général, est une expression de ce que Kaczinsky définit comme le gauchisme. Son analyse de la société de consommation était également relativement superficielle par rapport à la droite plus authentique. Quoi qu'il en soit, Havemann est intéressant du point de vue de l'histoire des idées ; il serait également une connaissance potentiellement enrichissante pour la génération de Greta Thunberg, car il a si clairement souligné le conflit entre la bureaucratie et la liberté.

A propos de l'auteur : Joakim Andersen

Joakim Andersen tient le blog Oskorei depuis 2005. Il a une formation universitaire en sciences sociales et une formation idéologique en tant que marxiste. Au fil des ans, l'influence de Marx a été complétée par Julius Evola, Alain de Benoist et Georges Dumezil, entre autres, car le marxisme manque à la fois d'une théorie durable de la politique et d'une anthropologie. Aujourd'hui, Joakim ne s'identifie à aucune étiquette, mais considère que la fixation, entre autres, sur le conflit imaginaire entre la "droite" et la "gauche" occulte les véritables enjeux de notre époque. Son blog s'intéresse également à l'histoire des idées et aime présenter des mouvements étrangers à un public suédois.

18:32 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert havemann, allemagne, théorie politique, philosophie politique, philosophie, gauche, gauche allemande, rda, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 08 juillet 2023

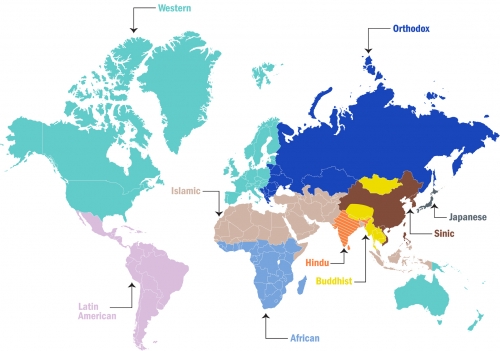

Vers un monde multipolaire: les défis à relever

Vers un monde multipolaire: les défis à relever

Foad Izadi

Source: https://katehon.com/ru/article/dvizhenie-k-mnogopolyarnomu-miru-vyzovy-kotorye-neobhodimo-preodolet

Texte d'un discours prononcé lors de la Conférence mondiale sur la multipolarité, le 29 avril 2023.

Note de la rédaction: Le texte du politologue iranien Foad Izadi est intéressant à plus d'un titre, non seulement parce que nous avons ici accès à son contenu, mais parce qu'il nous permet de saisir la vision iranienne des relations internationales, à une époque où l'OTAN nous induit à considérer l'Iran comme un ennemi absolu alors qu'aucun pays d'Europe centrale et occidentale n'a eu, au cours de l'histoire, de conflit avec la Perse. Pour rétablir la bonne santé économique de l'Europe, les relations économiques avec l'Iran devront être rétablies, même si le pays opte pour des rapports privilégiés avec les structures de coopération eurasiennes, pilotées par la Russie et la Chine, voire l'Inde. L'Europe n'a aucun intérêt, à long terme, à obéir aux injonctions de Washington et à pérenniser le bellicisme de l'Alliance atlantique.

L'évolution vers un monde multipolaire, où le pouvoir est partagé entre plusieurs grands acteurs mondiaux, peut s'accompagner de divers obstacles. Voici quelques défis courants qui peuvent se présenter :

1. Dominance des puissances existantes : les puissances mondiales établies, telles que les États-Unis, résisteront à l'idée de renoncer à leur position dominante et à leur influence dans le système international. Elles considéreront un monde multipolaire comme une menace pour leurs intérêts et chercheront à maintenir leur statut hégémonique.

2. Concurrence et conflits : comme le pouvoir est partagé entre plusieurs pôles, la concurrence et les conflits d'intérêts peuvent s'intensifier. Les rivalités entre les nouvelles puissances et les puissances existantes peuvent s'intensifier, entraînant des tensions géopolitiques, des guerres par procuration, voire des affrontements purs et simples.

3. absence de gouvernance mondiale : la transition vers un monde multipolaire nécessite des mécanismes de gouvernance mondiale efficaces. Cependant, il peut y avoir un manque de consensus sur les structures, les processus de prise de décision et les règles de la gouvernance mondiale. Cela peut entraver la coopération et la coordination entre les pays, ce qui rend difficile la résolution collective des problèmes mondiaux.

4. Conflits régionaux non résolus : de nombreux conflits régionaux en cours peuvent compliquer l'évolution vers un monde multipolaire. Les différends et les conflits non résolus entre les pays peuvent entraver l'établissement de relations stables et coopératives nécessaires à l'épanouissement d'un système multipolaire.

5. interdépendance économique : les interdépendances économiques existantes, telles que les relations commerciales et les chaînes d'approvisionnement, peuvent être perturbées par la transition vers un monde multipolaire. La concurrence économique et le protectionnisme entre les grandes puissances peuvent créer de l'instabilité et entraver les progrès vers la multipolarité.

6. Différences d'idéologie et de valeurs : les pays d'un monde multipolaire sont susceptibles d'avoir des idéologies, des valeurs et des systèmes politiques différents. Ces différences peuvent entraîner des conflits d'intérêts et entraver la coopération sur les questions mondiales, rendant difficile la recherche d'un terrain d'entente.

7. Dilemmes sécuritaires : dans un monde multipolaire, les pays peuvent être confrontés à des dilemmes sécuritaires, où les mesures prises par un État pour renforcer sa sécurité peuvent être perçues comme une menace par d'autres États. Cela peut conduire à une course aux armements, à la méfiance et à l'instabilité.

8. Manque de confiance et de coopération : l'instauration de relations de confiance et de coopération entre les pays est cruciale pour le succès d'un monde multipolaire. Toutefois, les rivalités historiques, les suspicions profondément ancrées et les intérêts nationaux divergents peuvent entraver le développement de la confiance et les efforts de coopération.

9. Asymétrie de puissance : la transition vers un monde multipolaire peut être difficile s'il existe une importante asymétrie de puissance entre les pays. Les États plus faibles peuvent se sentir marginalisés ou menacés par les puissances dominantes, ce qui entraîne une résistance ou des tentatives d'alliance contre elles.

Pour surmonter ces obstacles, il faut de la diplomatie, du dialogue, des institutions multilatérales et une vision commune de la gouvernance mondiale. Cela nécessite un engagement en faveur du respect mutuel, de la coopération et du compromis entre les pays afin d'assurer une transition harmonieuse et pacifique vers un monde multipolaire.

Comme indiqué précédemment, les États-Unis résisteront farouchement à l'abandon de leur position dominante dans un monde multipolaire sur la base de schémas historiques et de considérations géopolitiques. Voici quelques stratégies que les États-Unis peuvent utiliser pour maintenir leur position :

1. la puissance économique : Les États-Unis se sont traditionnellement appuyés sur leur économie forte et sur l'innovation technologique pour maintenir leur influence mondiale. Ils peuvent continuer à donner la priorité à la croissance économique, à investir dans la recherche et le développement et à promouvoir l'innovation pour rester compétitifs.

2. Alliances diplomatiques : les États-Unis peuvent chercher à renforcer leurs alliances et leurs partenariats avec des pays aux vues similaires afin de maintenir une influence collective dans les affaires internationales. Le renforcement des alliances avec l'OTAN, l'Union européenne et d'autres démocraties peut constituer un front uni face aux défis posés à la domination américaine.

3. Capacités militaires : les États-Unis ont toujours maintenu une forte présence militaire dans le monde. Ils peuvent continuer à investir dans des technologies militaires de pointe, à maintenir une présence militaire mondiale et à assurer leur préparation militaire afin de projeter leur force et de dissuader leurs adversaires potentiels.

4. domination technologique : l'accent mis sur les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'exploration spatiale et la biotechnologie peut aider les États-Unis à conserver un avantage concurrentiel et à accroître leur influence mondiale dans un monde en mutation rapide.